舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)

舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)

当院では、スギ花粉・ダニによるアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法を行っております。

毎年スギ花粉症にお悩みで今までの治療では効果が上がらなかった方やダニによるアレルギー性鼻炎の症状でお悩みの方はご相談ください。

なお、スギ花粉・ダニ以外によるアレルギー性鼻炎は対象になりません。

※舌下免疫療法は、指定認可を受けた医師のみが実施できます。

※治療は保険適用です。

治療費とお薬代と合わせて1ヵ月あたり3,000~4,000円の負担(保険適用3割負担の場合の場合)となります。

舌下免疫療法について

舌下免疫療法とはアレルギーの原因である「アレルゲン※」を少量から投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー症状を和らげる治療法(減感作療法)の1つです。

アレルギー症状を治す可能性のある治療法と考えられています。

スギ花粉症の場合は「舌にスギ花粉の液をたらして、花粉症を治す」という治療です。

つまり、花粉症の人に花粉の耐性をつけさせることで治療する方法となります。

※ アレルゲンとは・・・

アレルギーの原因となる物質は「アレルゲン」と呼ばれ、 花粉やダニ、ほこり(ハウスダスト)、食物など、 身近にあるさまざまなものがアレルゲンとなる可能性があります。

人によって何がアレルゲンになるかは異なります。

舌下免疫療法の特徴

アレルギー症状を治したり、長期にわたり症状をおさえる可能性があります。

症状が完全におさえられない場合でも、症状をやわらげお薬の使用量を減らすことも期待できます。

治療前に症状がスギ花粉またはダニなどのアレルゲンが原因かを確定する検査が必要です。

問診やアレルギー検査(採血)などにより事前に検査を行います。

すでにスギ花粉やダニのIgE抗体検査やプリックテストを行っている方は結果をご持参ください。

治療は長期間(約3年~5年)かかります。

すべての方に効果が期待できる治療ではありませんが、まずは続けてみることが大切となります。

治療の流れ

- 1.検査

- まず「血液検査」にて「アレルギー検査」を行います。

- 2.検査結果

- 約1週間後に検査の結果を説明し、スギ花粉またはダニによるアレルギーと確定されたら治療を開始します。

- 3.処方

- 初回のみ院内で投与し、重篤な副作用を生じないかどうか、30分以上観察を行います。2回目以降はご自宅での投与していただきます。

投与方法

舌の下にお薬を投与します。約2分間おいてお薬が完全に溶けたら唾液を飲み込みます。

投与後5分は、うがいや飲食を控えます。

また、投与前後2時間程度は激しい運動やアルコール摂取、入浴などを避けるようにします。

治療期間について

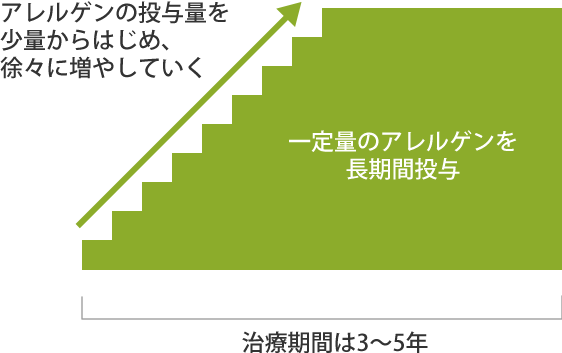

長期間(3~5年)、継続的に毎日1回行う必要があります。

投与量は、増量期(1~2週目)と維持期(3週目以降)により異なります。

また、症状が出なくなっても、勝手に服用を中止してはいけません。医師との相談が必要です。

治療の開始時期について

花粉症の舌下免疫療法は花粉飛散シーズンには開始できません。

スギ花粉症の場合は、スギ花粉シーズンが終わってからの6月から11月が治療開始となります。

なお、事前のアレルギー検査は6月より前から可能です。事前検査を受けていただけると、6月よりすぐに治療が可能となります。

ダニアレルギーの舌下免疫療法は、時期は関係なくいつからでも治療が開始できます。

次のような場合は、服用前に医師に相談してください

- 風邪や喘息の症状が強い方

- 口の中に傷や異常がある方

- 歯を抜いた場合

- 増量期に口の中の腫れ、のどの腫れ、吐き気、消化不良などの症状があらわれた場合

- 舌下免疫療法を長期に中断した後に再開する場合

対象年齢について

12歳からが適応となります。

11歳までの小児には保険適応での治療ができません。

高齢者の方は、適応外ではありませんが、効果のある方の割合がやや少なくなると予想されます。

治療の対象とならない方

- 重度の気管支喘息をもっている方

- 65歳以上の高齢者

- 妊娠中、授乳中、妊娠希望の方

- 12歳未満の小児

- 悪性腫瘍治療中の方

- 重い心臓の病気を合併している方

- 免疫不全などの病気の方 治療で免疫抑制剤を使用している方

副作用について

次のような副作用があらわれる可能性があります。

・のどの刺激感

・口の中の腫れ

・口や耳のかゆみ などの症状

最も重篤な副作用(アナフィラキシー)

舌下免疫療法は、アレルゲンを投与することからアレルギー反応が起こる可能性があり、場合によっては、アナフィラキシー※という重い副作用が現れることもあります。

症状があらわれた場合は、直ちに医療機関を受診してください。

※ アナフィラキシーとは・・・

医薬品投与後多くの場合30分以内で、蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状、突然の蒼白、意識の混濁などのショック症状が現れることをいいます。